Pourquoi je suis plus ému par un bodybuilder que par un sermon de prêtre ou un discours de philosophe ?

12 min

12 min

Pourquoi je suis plus ému par un bodybuilder que par un sermon de prêtre ou un discours de philosophe ?

Est-ce qu’il a gagné ou perdu ?

Un journaliste l’interroge sur sa performance. L’homme répond avec les réponses standard après une compétition. Sa voix est chargée.

C’est l’interview émotionnelle classique où les athlètes répètent les mêmes phrases : à quel point le match a été intense, combien la concurrence était féroce, et leur gratitude envers la famille et les supporters.

Pourtant, quelque chose dans sa voix me fait me retourner.

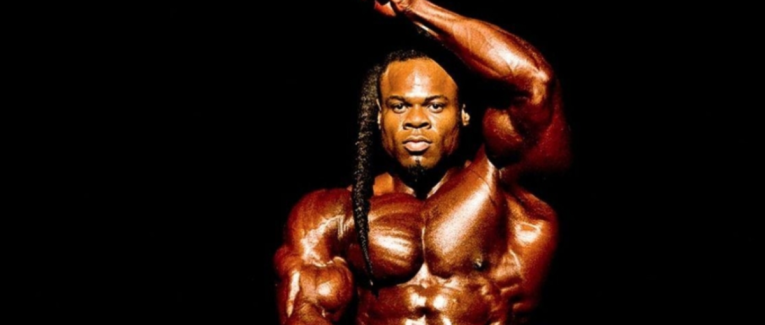

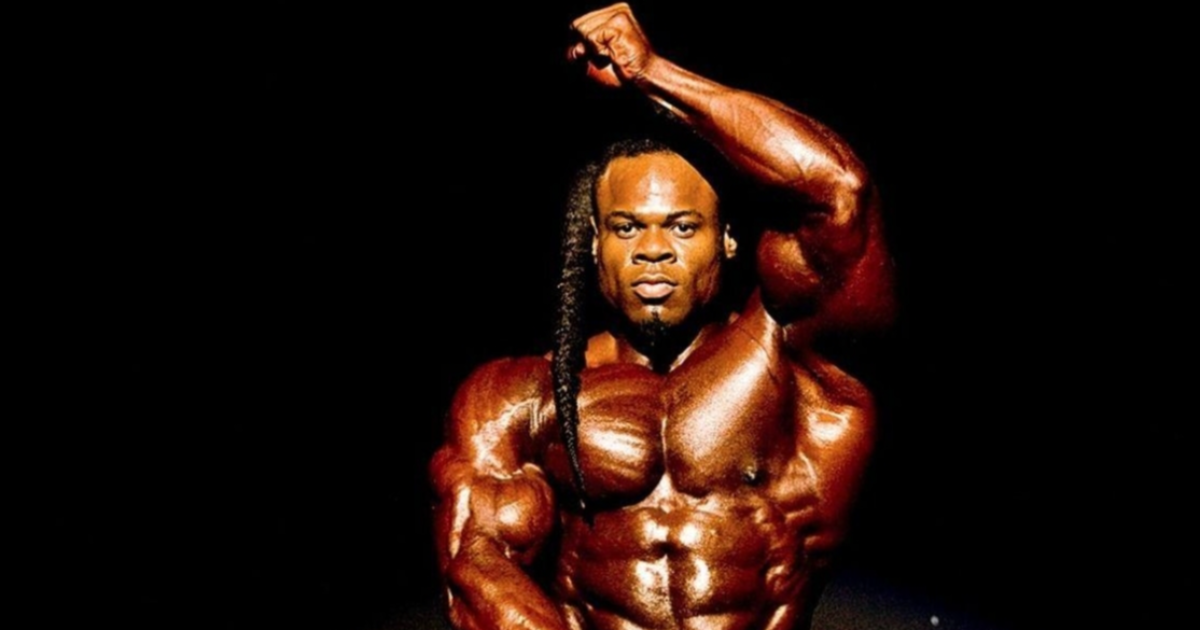

Je regarde l’écran et découvre qu’il est immense. Un bodybuilder noir, facilement plus de 100 kg de pur muscle sec. Les épaules larges, le regard fixé sur un horizon imaginaire.

A-t-il perdu ou gagné ? Rien en lui ne suggère l’échec. Et le micro paraît rétréci à côté de ses mains.

Il est pensif. Presque philosophique. J’entends une tension plus profonde dans son ton. On dirait qu’il ne parle pas seulement de soulever des poids.

Mais je ne comprends pas, je ne connais rien à la musculation.

Comme pour beaucoup, les sportifs déclenchent des résonances profondes sans rien dire de neuf.

Mais pourquoi cela me touche-t‑il plus que la plupart des discours intellectuels ou spirituels ?

Changement culturel, le déclin des intellectuels

Les intellectuels expliquaient ce que l’on voit mais ne peut être exprimé. Ils remettaient en question les récits communs, nous donnaient des cadres de pensée et nous poussaient à imaginer de nouveaux chemins.

La religion aussi : elle offrait un objectif, un sens d’appartenance, une direction. Elle nous invitait à introspecter, à vivre selon des principes, à affronter des vérités inconfortables.

Aujourd’hui, intellectuels et religion ont perdu leur faveur publique. Michel Onfray, philosophe français, s’est plaint à la télévision que les grandes figures publiques en France ne sont plus des écrivains ou des penseurs.

Ils ont été remplacés par des footballeurs et des célébrités.

Zinédine Zidane dit peu. Franck Ribéry bafouille le français. Pourtant, ils sont admirés. Quand ils parlent, les gens tendent l’oreille. Tandis que les intellectuels écrivent des livres que personne n’achète.

Les athlètes vendent des baskets, des bouteilles d’eau, et façonnent notre culture en même temps.

Alors pourquoi sommes-nous attirés par des personnes qui disent rarement quelque chose de nouveau ?

Modernité et perte de sens

J’ai croisé un type avec un T‑shirt “I drink and I know things”. J’ai ri. Au Royaume‑Uni, certaines églises vides sont devenues des pubs bondés.

Symboliquement, c’est parlant.

La modernité a rompu avec les traditions religieuses. Ce changement a reconfiguré notre dialogue intérieur :

- Dieu n’est plus au‑dessus de l’homme.

- Je veux la liberté de choisir.

- Personne ne doit m’imposer de règles.

- L’homme est la mesure de toutes choses.

Mais à présent, le problème est que nous devons faire le travail nous-mêmes. Et c’est intimidant, car créer ses propres valeurs et règles semble libérateur. Mais en réalité :

- Nous voulons du sens sans règles.

- Nous voulons un but sans obligation.

Et puis on réalise qu’on y résiste. On ne coopère pas. Si on essaie de se forcer à faire quelque chose qu’on n’a pas envie de faire, on ne le fera pas.

La liberté devient un fardeau.

Avant, la religion nous offrait une structure intérieure, un cadre moral. Aujourd’hui, toute autorité externe est perçue comme un frein. Une menace à notre droit de vivre comme on le souhaite.

Sur le papier, c’est le moment rêvé pour que philosophes et penseurs interviennent. Comme la religion, ils proposent cadres, outils, structure pour la vie intérieure. Et pourtant, leurs livres peinent à se vendre.

Pendant ce temps, les athlètes parlent et nous écoutons. Qu’ont-ils de différent ? Et qu’est-ce qui rend Kai Greene si spécial ?

Les athlètes incarnent des valeurs que nous avons perdues

Le bodybuilder que vous voyez ici s’appelle Kai Greene. Il existe un documentaire sur sa préparation avant le concours Mister Olympia à Las Vegas en 2009.

Je mettrai les liens à la fin si vous voulez le regarder.

On pourrait s’attendre à voir :

- Des entraînements intenses avec des charges impossibles,

- Des physiques choquants, ceux qui semblent pouvoir fissurer le sol,

- Des flashes, des couvertures de magazines, du contenu sur les réseaux.

Mais ce n’est pas ce que Kai veut montrer. Il offre quelque chose de plus intime : la vie quotidienne d’un bodybuilder pro, et tout commence par choisir sa gamelle.

Puis la cuisine. Les quatre plaques sont allumées. Il porte encore son sweat rouge. Il vaporise de l’huile d’olive dans la poêle et cuisine du poulet. Il balance des légumes surgelés au micro-ondes. Tout est disposé dans des Tupperwares, mis dans des sacs en plastique avant de quitter l’immeuble.

Ensuite, la salle de sport. Pas de foule, pas de hurlements. Juste des mouvements lents, contrôlés avec des poids légers.

La bonne technique plutôt que l’ego. La structure plutôt que le spectacle. Voilà le travail. Cela ressemble davantage à de la méditation qu’à un entraînement.

Ici, les sportifs font ce que beaucoup d’entre nous ne font pas : ils acceptent les règles.

Préparation des repas. Surcharge progressive. Repos. Recommencer. Rien de glamour, juste des règles qui deviennent la structure nécessaire pour construire leur physique.

- Les débutants peuvent gagner jusqu’à 10 kg de muscle la première année.

- Les intermédiaires environ 5 kg par an.

- Les pratiquants avancés ? Juste 1 ou 2 kg annuellement.

La transformation prend du temps. D’où l’importance de la structure.

C’est simple. Presque comme une religion. Ne pas tuer. Ne pas voler. Ne pas céder à la luxure, à la colère, à l’avidité, à l’attachement ou à l’arrogance.

Faire preuve d’humilité et de compassion. Pas parce que c’est facile, mais parce que c’est juste.

À la fin de la vidéo, Kai Greene ressemble davantage à un moine dans New York qu’à un athlète classique. La salle n’est plus juste un lieu d’entraînement : elle est devenue son temple.

Peut-être est-ce ce que la religion cherchait à montrer dès le départ ?

Quel est le rite a suivre ?

La pratique religieuse

La religion, au fond, insiste sur l’unité. La globalité des choses.

Le mot vient de re-ligare : “re”, signifiant “de nouveau”, et “ligare”, “lier”.

Mais à quoi nous lie-t-on, exactement ?

Traditionnellement, la religion devait nous lier entre nous, éliminer les barrières de luxure, colère, avidité, attachement et arrogance qui nous séparent des autres.

Elle nous reliait aussi à l’étincelle divine en nous.

Si tout est uni, pourquoi sommes-nous séparés la plupart du temps ? Pas par manque d’information, mais par peur d’être blessés.

Prenez les physiciens qui ont une connaissance intellectuelle, mais dont la vie ne reflète pas cette conscience. Ou l’infirmière qui fume dans l’immeuble.

À l’intérieur de nous, c’est comme une énigme. La première pensée : “Je devrais faire ça”. Mais si on attend un peu, une autre pensée surgit : “Je n’ai pas envie”. On oscille entre ces pensées, de retour en arrière, encore et encore.

Et le secret n’est plus simplement la gentillesse. Il va plus loin.

Et peut-être que c’est pour ça que la voix de Kai Greene pèse plus que tout ce qu’un prêtre ou un philosophe pourrait dire.

Intégrer l’Ombre

Kai Greene a perdu le concours. D’où la tension dans sa voix.

Certains disent qu’il est “trop massif pour Mister Olympia”. Qu’il n’a pas gagné, mais qu’il est le champion du peuple.

Pendant trois semaines, ils se sont entraînés dans le désert de Las Vegas. À ce stade, la préparation physique est terriblement exigeante. Kai échoue une série. Puis une autre. Encore. Quelque chose cloche.

On nous demande de reculer. Ce n’est pas un spectacle pour spectateurs maintenant.

À ce niveau, l’entraînement cesse d’être une activité physique. Ce n’est plus pousser des poids lourds ni faire du cardio. Le terrain change : c’est devenu un théâtre mental.

Les yeux de Kai sont vides. Il est ailleurs. Pourtant, son coach lui parle, non pas au corps mais à une partie réprimée de l’esprit que Carl Jung appelait l’Ombre.

Jung était un psychanalyste suisse, disciple de Freud avant de se séparer de lui. L’Ombre est cette partie en nous où résident les émotions sombres : colère, violence, avidité, passion. On les réprime en général.

Pour Kai Greene, le soulèvement devient un exercice spirituel.

Il est un guerrier descendant dans le donjon, prêt à affronter le dragon intérieur. Il doit mener ce combat, faire ce que la plupart de nous fuyons. Et dans une interview, il décrit ce qui se passe en lui.

Ce sont les compétences non cognitives que nous admirons

« Is it easy? No, it’s not easy. Because all I’ve got is my dream. »

…

« At some point we have to question ourselves, do I really need to put these extra pounds under my legs? There is no nice explanation. Drive, passion, anger, violence… that’s what’s required. That’s what makes me proficient at my job. »

Il parle avec un feu froid dans la voix. Il ne cherche pas à te motiver, ça vient de l’expérience vécue.

Rien de tout ceci n’est intellectuel.

Ce qui compte en musculation, ce n’est pas ce que tu sais ou à quel point tu es intelligent. Ce sont les compétences non cognitives.

Pas besoin de faire la leçon. Si la pratique est forte, les valeurs transparaitront.

L’Ombre, cet endroit sombre, Kai Greene est prêt à affronter ce que la plupart évitent. À confronter fierté, avidité, arrogance et douleur.

Un commentateur dit que Kai Greene était trop gros pour Mister Olympia. Je ne pense pas qu’il soit question de musculature excessive, mais plutôt qu’il n’a plus besoin du jeu.

Il n’a pas tué le dragon dans la cave. Le jeu consiste à devenir entier. Il l’a intégrée.

C’est pourquoi quelqu’un dit après : « Kai Greene a déjà gagné Mister Olympia. Il ne le sait juste pas encore. »

On les admire parce qu’ils plongent dans la douleur que la plupart d’entre nous fuient.

Ils incarnent leur lutte sans broncher. Nous appelons cela la grandeur.

Et la beauté advient quand le sermon est vécu.

English

English

Français

Français

Deutsch

Deutsch

Italiano

Italiano

Español

Español

Contribute

Contribute

You can support your favorite writers

You can support your favorite writers

Hakeem Boudefwa 4 months ago

Merci pour cet article qui fait (ré)fléchir… j’en perds mes mots. Et mes maux en moi résonnent.