Un Manifeste de l’Humanité : Le Palais Bulles, signé Antti Lovag

6 min

6 min

Un Manifeste de l’Humanité : Le Palais Bulles, signé Antti Lovag

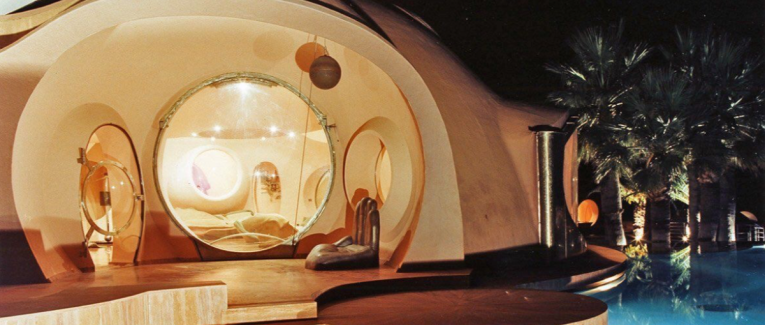

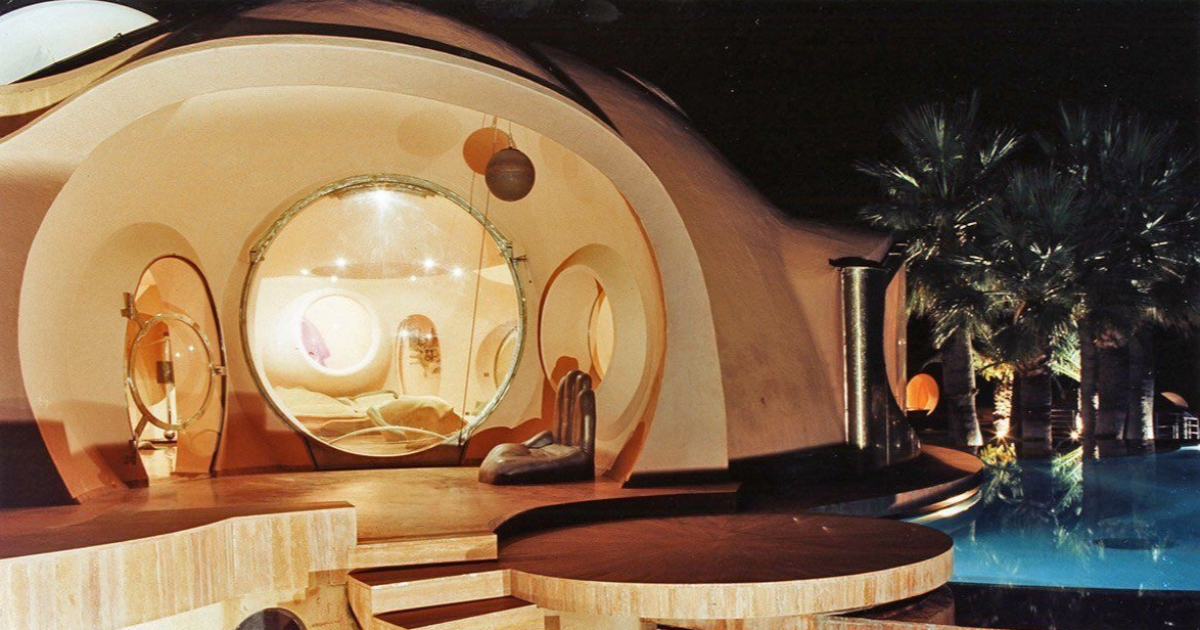

Dans le massif de l’Estérel, des sphères ocres surplombent la Méditerranée. Leurs formes onduleuses, sensuelles, libres comme celles d’un corps humain, s’harmonisent avec le paysage.

Situé à Théoule-sur-Mer, le Palais Bulles est commandé en 1975 par l’industriel français Pierre Bernard à l’architecte hongrois Antti Lovag. Bernard souhaite un lieu d’expression totale, un havre artistique, un espace qu’il pourrait appeler son « paradis personnel ».

Aujourd’hui, le Palais Bulle est classé au patrimoine de l’architecture française. Symbole de créativité et d’innovation architecturale, retour sur l’histoire d’un projet pensé comme un manifeste du rêve humain.

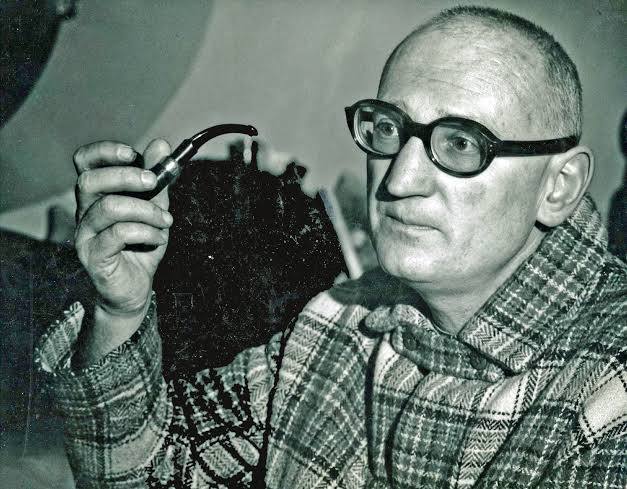

Antti Lovag, chevalier servant de la poésie humaine

Durant la Seconde Guerre mondiale, Antal Korski devient Antti Lovag, signifiant « chevalier » en hongrois. Après ses études aux Beaux-Arts de Paris, il développe une vision unique de l’architecture, où la créativité et le non-conformisme se nourrissent mutuellement. Les règles qu’il apprend deviennent ses instruments de transgression : il veut inventer autre chose.

Sa vision se concentre sur l’expérience humaine et sensorielle. Une expérience qui n’est pas dictée par la norme ou la survie sociale, mais une expérience de l’âme. Protecteur, libre et aventurier, Lovag part en croisade pour réintroduire le rêve et le ressenti au centre de l’architecture.

Antti Lovag, 1970, Britton Logan

Le Palais Bulles, une ode à l’humanité

Quatre cents mètres carrés de sphères ocres, conçues sans plan préétabli, façonnent le Palais Bulles. Fidèle à sa vision d’une architecture organique et troglodyte, Lovag dessine progressivement les volumes à la craie blanche, directement sur la roche rouge de l’Estérel. Aucun arbre n’est coupé, l’homme et la nature doivent coexister.

Le maître mot : l’harmonie. La règle unique : aucun angle droit. Le Palais Bulles épouse la morphologie humaine car la rigidité empêche aux idées et aux émotions de circuler. Tout y est dômes, cylindres, voûtes, chaque volume suivant des courbes inspirées de la nature et du corps humain.

Palais Bulles

La lumière dorée de la Côte d’Azur inonde presque chaque recoin à travers les centaines de hublots qui ponctuent les façades. A la fois visible et discrètement camouflé, le Palais Bulles se fond dans le paysage, en symbiose totale avec la mer qui lui fait face, invitant l’esprit à s’évader et à rêver.

Pourtant en cette période des Trente Glorieuses, la poésie d’Antti Lovag n’est pas la priorité des architectes de l’époque, pour qui la fonctionnalité prime sur l’imagination.

L’Après-Guerre, une Période de Reconstruction

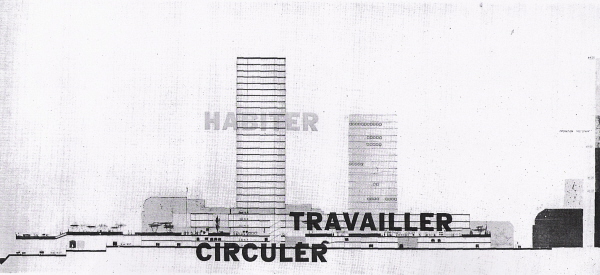

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des villes entières sont détruites. Il y a urgence, il faut reconstruire vite et efficacement. Les architectes s’inspirent alors du modernisme né pendant la guerre.

En effet, en 1933, l’école du Bauhaus fondée par Walter Gropius à Weimar est interdite par le régime nazi. Jugée comme « dégénérée », elle prône la fusion de l’art, l’artisanat et la fonction. Le mobilier et l’architecture deviennent pratiques, les matériaux légers et la production en série.

Ainsi, une maxime « la forme suit la fonction » agit comme une boussole pour les architectes de la grande reconstruction. Plus qu’une référence technique, cette vision incarne rigidité et rationalité. Les logements sont standardisés, les formes répétées, les matériaux uniformisés.

Charte d’Athènes, Le Corbusier, 1933

La priorité absolue est la fonctionnalité et l’efficacité, au détriment de l’expérience humaine et du plaisir esthétique. Habiter, travailler, circuler, tout est séparé comme si la vie humaine n’était qu’une suite de modules prévisibles et indépendants. Les maisons deviennent des boîtes à habiter, strictement organisées.

Bien que l’urgence de reconstruire soit compréhensible, ce modèle traduit un mode de vie de survie collectif, où la sécurité et la fonctionnalité priment sur la créativité et le rêve.

L’architecture, comme pulsion de vie

L’œuvre d’Antti Lovag est une réponse directe à cette uniformisation. Les plaisirs sont effacés, seule compte la sécurité. Mais le sommes-nous vraiment derrière nos blocs de béton et nos façades préfabriquées ? La sécurité n’est jamais acquise et les stigmates de la guerre nous ont marqués d’une profonde incertitude. Alors, pourquoi ne pas tout simplement vivre ?

Lorsque Antti Lovag construit le Palais Bulles, il rêve d’évasion. Il rêve d’un monde où l’Homme peut se délecter de son expérience de vie, ici, sur terre. Vision utopique ou réalisme profond, peu importe : la vie n’est pas éternelle. Et ce constat, face auquel l’humanité oppose souvent sa gouaille, Antti Lovag choisit de l’embrasser pleinement et de le transmuer en un désir dévorant de vivre, corps et âme.

Dans le monde d’Antti Lovag, l’Homme incarne son essence la plus intime : celle de la création, porté par un écrin où ses idées et ses émotions circulent librement le long des parois ondulantes de ces bulles.

Finalement, n’est-ce pas cet appel que l’humanité finit toujours par entendre ? L’appel à la simplicité, à la joie, à la création, l’appel à vivre.

English

English

Français

Français

Deutsch

Deutsch

Italiano

Italiano

Español

Español

Contribuer

Contribuer

Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur

Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur