Il libro «La Nulla Scienza» di Giorgio Ruffa

23 min

23 min

Il libro «La Nulla Scienza» di Giorgio Ruffa

Un'Analisi Comparata con la Tradizione Metafisica Neoplatonica

L'opera «LA NULLA SCIENZA» di Giorgio Ruffa [ scheda libro ], pur inserendosi nel panorama del pensiero contemporaneo, esplora con audacia speculativa questioni fondamentali che trovano profonde e sorprendenti radici nella tradizione metafisica neoplatonica tardo-antica. Sebbene secoli separino l'autore dai maestri delle scuole di Roma e Atene, il suo itinerario filosofico rivela un'inaspettata consonanza con le dottrine che animarono il dibattito da Plotino a Damascio. Scopo di questo saggio è di analizzare sistematicamente i concetti chiave dell'opera «LA NULLA SCIENZA», ponendoli in un dialogo speculativo con le dottrine fondamentali di pensatori come Plotino, Giamblico, Proclo e Damascio, per svelarne gli isomorfismi concettuali.

Giorgio Ruffa, che usa lo pseudonimo di Nemo De Profetis per indicare l'autore del sistema filosofico noto come Negativismo, si rapporta al Neoplatonismo in modo profondo e sistematico, utilizzandolo come fondamento teologico del proprio pensiero. La relazione è così stretta che il Negativismo viene definito come un "neoplatonismo estremo mascherato da nichilismo contemporaneo".

Premessa

Il Negativismo di Nemo De Profetis (Giorgio Ruffa) si radica esplicitamente nell’Árrēton damasciano. Il Nulla Qualificato del Negativismo non è mera negazione, ma coincide strutturalmente con l’Indicibile (ἄρρητον), rappresentando una “pienezza assoluta che si manifesta come vuoto alla coscienza determinante”. De Profetis sostiene che Dio esiste come ἄρρητον, accessibile unicamente attraverso la maschera del nulla. L’adozione del nulla come fondamento ontologico è pertanto la massima espressione della teologia negativa, dove il divino è accessibile solo per sottrazione.

La preminenza del Nous come via alla verità viene progressivamente erosa (Plotino, Proclo), fino a quando la critica radicale di Damascio all’inadeguatezza del discorso metafisico trova compimento nella Epistemologia della Sottrazione di De Profetis, che rigetta il concetto stesso in favore del silenzio metodico. De Profetis, infatti, estende la critica alla capacità del Nous di afferrare l’Assoluto. L’Epistemologia della Sottrazione sostiene che ogni concetto è un tradimento dell’esperienza, e che il sapere stesso è una “forma sofisticata di distrazione”. L’atto ultimo del pensiero, per il Negativismo, consiste nel cancellare le proprie tracce e nel riconoscere che comprendere significa sottrarre fino a quando non rimane nulla da togliere. Questa metodologia non è nichilismo passivo, ma “disciplina della sottrazione”, che eleva l’ignoranza scelta a “forma più alta di lucidità”.

Il Negativismo sostituisce lo sforzo contemplativo e l’attività (inclusa la cura o Sorge heideggeriana, criticata come “patologia ontologica”) con l’ideale dell’Essere-al-nulla (Sein-zum-Nichts). Questo è definito come la condizione esistenziale privilegiata e un atto creativo. Il Sein-zum-Nichts e il correlato principio di Non-essere-per-altro (Nicht-Sein-für-Anderes) si propongono come pratiche mistiche che sono insieme “prossimità a Dio e autonomia radicale”. La non-cura (Un-Sorge) diviene la forma suprema di adorazione del Divino nascosto. Tale mistica apofatica si esprime nel culto del silenzio intenzionale (la vera preghiera), dove l’inattività radicale diviene unione mistica con l’Árrēton.

Sinossi dei punti di contatto

Il legame cruciale si stabilisce attraverso la teologia negativa (via negativa o teologia dell’assenza) e la figura del filosofo tardo-antico Damascio (ca. 450 – dopo il 533 d.C.).

Punti di contatto fondamentali tra il Negativismo e il Neoplatonismo di Damascio:

- L'Assoluto Ineffabile (ἄρρητον) Nemo De Profetis individua l'ispirazione centrale della sua Teologia dell’Assenza nel concetto di ἄρρητον (árrēton) di Damascio.

- Damascius, ultimo scolarca dell’Accademia di Atene, sistematizzò e radicalizzò il pensiero neoplatonico, ponendo l'ἄρρητον come il principio supremo della realtà, che trascende ogni linguaggio e ogni concetto. Esso è oltre l’essere (ἐπέκεινα τοῦ ὄντος) e il non-essere.

- L’originalità di Damascio, che Nemo De Profetis riprende, risiede nell'affermare che l’ἄρρητον precede l'Uno (l'Uno plotiniano), rendendolo la radice ultima, indicibile e intoccabile da qualsiasi determinazione.

- Per Nemo De Profetis, il Nulla Qualificato del Negativismo (il principio ontologico della sua dottrina) coincide strutturalmente con l’ἄρρητον di Damascio, ed è accessibile unicamente attraverso la maschera del nulla.

- La Via Negativa e la Sottrazione Il metodo per avvicinarsi a questo principio supremo è la teologia negativa (apofatica), ereditata da Damascio, Plotino e Proclo.

- Il divino e l’ἄρρητον coincidono nella loro struttura ontologica e possono essere avvicinati solo per sottrazione. Ogni tentativo di definire Dio ne deturpa la bellezza, e ogni descrizione è un tradimento.

- Questo si riflette nell’Epistemologia della Sottrazione del Negativismo: conoscere significa dimenticare con metodo e sottrarre fino a quando non rimane nulla da togliere. L’atto ultimo del pensiero è cancellare le proprie tracce.

- Il Culto del Silenzio e l'Essere-al-nulla La mistica negativista è una forma estrema di mistica apofatica.

- La vera preghiera e la forma suprema di adorazione non sono azioni, ma silenzio intenzionale (tacere con intenzione) di fronte all’Assoluto. Il silenzio permette di rendere esperibile la presenza dell'Indicibile.

- L’ideale del Negativismo, l’Essere-al-nulla (Sein-zum-Nichts), è visto come una pratica mistica che è insieme "prossimità a Dio e autonomia radicale". In questa prospettiva, la non-cura (Un-Sorge) diventa la forma suprema di adorazione del Divino nascosto.

- Il Nichilismo come Categoria Teologica Il Negativismo rovescia le categorie filosofiche classiche. Il concetto neoplatonico di ἄρρητον come principio trascendente e indicibile fornisce la chiave per interpretare il nulla (o Nulla Qualificato) non come vuota negazione, ma come pienezza assoluta che si manifesta come vuoto alla coscienza determinante.

- Questo si estende al principio supremo del Negativismo, il Non-essere-per-altro (Nicht-Sein-für-Anderes), che Damascio (o l'interpretazione di Damascio) offre nella sua forma più alta.

- Di conseguenza, la dottrina di Nemo De Profetis non è un nichilismo “nichilista”, ma una filosofia che “fa del non fare nulla la via più diretta a Dio”.

I Paralleli Neoplatonici

La tesi principale di questa analisi è dimostrare come la struttura argomentativa di Ruffa, capitolo per capitolo, riecheggi il percorso metafisico neoplatonico: dalla processione della realtà da un Principio Primo ineffabile, attraverso la gerarchia discendente degli enti, fino al ritorno catartico dell'anima individuale alla sua origine unitaria. Esamineremo come la «LA NULLA SCIENZA» proposta da Ruffa (Nemo De Profetis) non rappresenti una forma di nichilismo, bensì una riattualizzazione della teologia negativa (apophasis) che i tardi neoplatonici considerarono l'unica via per approcciare l'Assoluto.

Il nostro percorso comparativo inizierà, come è necessario per ogni sistema metafisico, dall'analisi del concetto più fondamentale e determinante: la natura del Principio Assoluto, che costituisce il punto di partenza sia per i neoplatonici sia, come vedremo, per i capitoli inaugurali dell'opera di Giorgio Ruffa.

Il Principio Assoluto: Oltre l'Essere e la Conoscenza (Analisi dei primi capitoli di Ruffa)

In ogni sistema metafisico, la definizione del Principio Primo riveste un'importanza strategica cruciale. La natura attribuita alla realtà ultima determina inevitabilmente l'intera architettura del pensiero che ne consegue, stabilendo le regole e i limiti di ciò che può essere detto, pensato e conosciuto. Questo vale tanto per la complessa cosmologia dei neoplatonici quanto per la struttura concettuale che Giorgio Ruffa edifica nei capitoli iniziali de «LA NULLA SCIENZA».

La tradizione neoplatonica, a partire da Plotino, definisce il suo principio assoluto, l'Uno (τὸ Ἕν), attraverso una radicale trascendenza. Come evidenziato da Giovanni Reale, Plotino riprende e porta alle estreme conseguenze la celebre affermazione di Platone nella Repubblica, collocando l'Uno «al di là dell'essere e dell'essenza» (ἐπέκεινα τῆς οὐσίας) e, di conseguenza, «al di là dell'intelligenza». Per Plotino, il principio non può essere né l'Intelligenza (Nous) né un cosmo intelligibile, poiché entrambi implicano una dualità—quella tra pensante e pensato—e quindi una molteplicità. Il Principio deve essere assolutamente semplice, anteriore a ogni forma di pluralità.

Questa concezione viene ulteriormente radicalizzata nel neoplatonismo tardo, in particolare da Damascio. La sua speculazione non è un mero sviluppo, ma una critica profonda rivolta all'intero edificio causale sistematizzato dai suoi predecessori, in particolare Proclo. Come nota Sara Ahbel-Rappe, «Damascio lancia i suoi Problemi e Soluzionimettendo in discussione la derivazione di tutte le cose dall'Uno di Proclo».

Damascio introduce una distinzione fondamentale tra l'Ineffabile e l'Uno come causa, sostenendo che una qualsiasi relazione causale comprometterebbe la trascendenza assoluta del Principio. Propone quindi un fondamento ancora più radicale, l'Ineffabile, la cui trascendenza «non può essere mitigata da alcuna relazione causale». Di fronte a tale principio, l'unico discorso possibile è l'apophasis(teologia negativa), che procede unicamente per negazioni. Tuttavia, Damascio spinge questa logica al suo limite estremo: l'apophasis è pur sempre una forma di discorso, e come tale inadeguata. Come egli stesso chiarisce nel Capitolo 7 dei Problemi e Soluzioni, l'Ineffabile «non ammette neppure la negazione», precedendo ogni articolazione e relazione.

La «LA NULLA SCIENZA» di Ruffa, dunque, non va interpretata come una scienza del nulla, ma come l'esito metodologico rigoroso di fronte a un principio che precede l'essere e la nominazione. In questo, Ruffa si rivela non tanto un innovatore, quanto un erede diretto della radicalità apofatica di Damascio, il quale aveva già spinto la teologia negativa ai suoi limiti estremi per salvaguardare la trascendenza dell'Ineffabile. «LA NULLA SCIENZA» è dunque quella disciplina che riconosce il fallimento del discorso stesso di fronte a un fondamento che, per essere il principio di tutto, non può essere esso stesso una delle cose definibili.

Posto un tale Principio apofatico, il neoplatonismo si trova di fronte alla sua aporia fondamentale, ereditata da Plotino e radicalizzata da Damascio: come giustificare la processione (πρόοδος) del cosmo differenziato senza tradire l'assoluta semplicità della sua origine?

La Processione delle Ipostasi: Dal Nous all'Anima (Analisi dei capitoli centrali di Ruffa)

La sfida metafisica fondamentale che i neoplatonici dovettero affrontare fu quella di spiegare la derivazione del mondo molteplice dall'Uno senza compromettere la perfezione, l'immutabilità e l'assoluta semplicità del Principio. La loro soluzione è la dottrina della "processione" (πρόοδος), un processo dinamico non di creazione volontaria, ma di emanazione necessaria, che costituisce il motore dell'intero sistema.

Plotino descrive questo processo come una «donazione senza diminuzione». Per illustrarlo, ricorre a metafore potenti, come quella della «sorgente inesauribile» che genera i fiumi senza impoverirsi, o quella dell'«albero immenso» la cui vita si diffonde in ogni ramo pur rimanendo saldamente ancorata alla radice. La spiegazione concettuale di questo fenomeno risiede nella distinzione cruciale tra due forme di attività: l'attività dell'Uno, che lo fa rimanere in sé, perfetto e immutato, e l'attività dall'Uno, che, come conseguenza necessaria della sovrabbondanza della prima, produce altro da sé. Questo processo genera una gerarchia di realtà, o ipostasi: l'Uno, l'Intelletto (Nous) e l'Anima.

Il Nous (Intelletto) La prima realtà a procedere dall'Uno è il Nous. Come spiega Giovanni Reale, il Nous è la seconda ipostasi, l'«Essere», la «Vita ideale», il mondo delle Idee platoniche e il luogo della perfetta identità tra pensante e pensato. Esso nasce quando una potenza indeterminata, scaturita dalla sovrabbondanza dell'Uno, si volge verso la sua fonte per contemplarla. In questo atto di contemplazione, che segna la nascita della dualità dalla semplicità assoluta, il Nous vede «l'Uno riflesso come molteplice».

L'Anima Dalla contemplazione che il Nous ha di sé stesso, procede la terza ipostasi: l'Anima. Reale chiarisce la triplice articolazione dell'Anima nel sistema plotiniano: l'Anima suprema, l'ipostasi pura che contempla il Nous; l'Anima del Tutto, che ordina e governa il cosmo sensibile; e le anime particolari, che animano i singoli esseri viventi.

Nel neoplatonismo più tardo, la dinamica plotiniana subisce una formalizzazione tecnica, in particolare con Proclo, che la sistematizza in uno schema triadico universale: permanenza-processione-ritorno (μονή-πρόοδος-ἐπιστροφή). Ogni realtà generata rimane ancorata alla sua causa (permanenza), ne procede per generare altro (processione) e aspira a ritornare ad essa (ritorno). Sarà proprio contro la rigidità e l'applicabilità universale di questa triade che Damascio, come evidenzia Ahbel-Rappe, muoverà le sue critiche più incisive, mettendone in discussione la coerenza logica.

La descrizione di Ruffa di un "dispiegamento" della realtà rivela una chiara analogia strutturale con la dottrina della processione. Partendo dal suo fondamento ineffabile, livelli successivi di esistenza e coscienza emergono non per un atto di creazione volontaristica, ma come conseguenza necessaria della natura sovrabbondante del Principio stesso, descrivendo un percorso che va dall'unità assoluta alla molteplicità articolata del mondo.

Questo dispiegamento, tuttavia, deve avere un limite. L'analisi ci conduce quindi a esaminare il livello più basso della processione: l'origine e la natura del mondo materiale.

La Natura della Materia e l'Origine del Molteplice (Analisi dei capitoli successivi di Ruffa)

La definizione dello statuto ontologico della materia è un passaggio cruciale per ogni sistema emanatista. Per i neoplatonici, la materia non è un principio co-eterno e opposto all'Uno, come in un dualismo manicheo, ma rappresenta piuttosto il limite estremo e l'esaurimento finale del processo di emanazione. Essa è il punto in cui la potenza generatrice del Principio si affievolisce fino quasi a svanire.

Plotino definisce la materia sensibile come «non-essere». Come chiarisce Giovanni Reale, questa espressione non va intesa come «il nulla» assoluto, ma come «il diverso dall'essere». Se l'Essere è il Nous, mondo delle forme e della luce intelligibile, la materia è la sua alterità radicale: privazione di forma, tenebra, assenza di unità. La sua origine è spiegata come il prodotto di una 'contemplazione illanguidita' da parte dell'Anima. Quando l'Anima, nella sua funzione più bassa, si rivolge a se stessa e, «procedendo sospesa nel vuoto... divenisse sempre più indefinita», la sua forza contemplativa si affievolisce e produce un'immagine oscura e informe. Questa immagine è la materia, la cui povertà ontologica deriva essenzialmente dalla sua incapacità di compiere l'atto fondamentale della realtà neoplatonica: non ha la forza di rivolgersi a sua volta verso la sua fonte per contemplarla.

È la materia, in questa prospettiva, la causa ultima della divisione, della molteplicità frammentata e, in ultima istanza, del male. Plotino arriva a definire il mondo materiale come «il pleroma di ogni male», non perché sia una sostanza malvagia in sé, ma perché rappresenta la massima privazione di forma, unità e bene. Il male non è una forza positiva, ma un'assenza, una mancanza legata alla dispersione e all'allontanamento dal Principio.

Confrontando questa dottrina con i capitoli de «LA NULLA SCIENZA», che trattano della realtà fisica, della finitezza e della sofferenza, emerge un parallelismo stringente. Ruffa non interpreta il mondo fenomenico come una realtà autonoma, ma come l'estrema "ombra" o "dispersione" del Principio ineffabile. In questa visione, la condizione di separatezza, frammentazione e individualità che caratterizza l'esistenza materiale è la radice stessa del limite, della caducità e del dolore esistenziale.

Dopo aver tracciato il percorso discendente dal Principio alla materia, l'analisi deve necessariamente spostare il suo focus dal macrocosmo al microcosmo, indagando la condizione dell'anima umana incarnata e il suo destino all'interno di questa grande architettura metafisica.

L'Anima Umana e il Percorso di Ritorno (Epistrophē)

All'interno della grande cosmologia neoplatonica, la condizione umana occupa una posizione drammatica e cruciale. Come l'intera realtà procede dall'Uno attraverso un movimento discendente (πρόοδος), così ogni anima individuale possiede un impulso innato a invertire questa rotta e a ritornare (ἐπιστροφή) alla propria fonte divina. Questo percorso di ritorno, o epistrophē, costituisce il cuore dell'etica, dell'ascesi e della pratica filosofica neoplatonica.

La "discesa" dell'anima nel corpo non è concepita come un male assoluto, ma come una necessità cosmica per l'animazione del mondo sensibile. Tuttavia, questo processo comporta una "colpa" e un "oblio" della propria origine divina. Plotino individua la causa di questa caduta nella «voglia di appartenersi», un desiderio di autonomia che spinge l'anima a separarsi dall'unità del Tutto e a legarsi a un corpo particolare. Il ritorno alla propria origine è un percorso graduale di purificazione, che Plotino articola attraverso diverse tappe di virtù:

- Virtù Civili: Sono il primo passo. Esse non eliminano le passioni, ma le moderano e le ordinano secondo ragione, permettendo una vita armonica nella società.

- Virtù come Purificazioni (Catarsi): Rappresentano un livello superiore. Il loro scopo non è più moderare, ma liberare completamente l'anima dalle passioni e da ogni legame con il corpo. Questa catarsi è la condizione necessaria per permettere all'anima di unirsi al Nous.

L'obiettivo finale di questo percorso è audace e inequivocabile. Come scrive Plotino, lo scopo «non è semplicemente essere esenti da colpe, ma di essere Dio». Damascio, secoli dopo, riecheggia questa aspirazione parlando della nostra «affinità con l'Ineffabile» e della capacità intrinseca dell'anima di «rivolgersi a sé stessa», una facoltà che dimostra la sua natura incorporea e la sua capacità di correggersi e purificarsi.

La "pratica del nulla" delineata nei capitoli successivi de «LA NULLA SCIENZA» si rivela essere il correlato pratico ed esistenziale dell'apofatismo metafisico discusso nelle sezioni iniziali. Questa ascesi non è una negazione nichilista della vita, ma un percorso metodico di spoliazione interiore, un processo di purificazione del sé da tutte le identificazioni con il mondo fenomenico. L'obiettivo di Ruffa, in un percorso che rispecchia la catarsi neoplatonica, è la riscoperta della propria origine nel fondamento ineffabile. In tal modo, la sua etica si dimostra essere la risposta pratica richiesta dalla sua metafisica, così come l'epistrophē neoplatonica è la via di ritorno resa necessaria dalla proodos.

Questo percorso di ritorno non si conclude però con una semplice purificazione etica e intellettuale. La sua meta ultima è un'esperienza che trascende la ragione stessa, resa possibile dallo strumento supremo della filosofia neoplatonica: la contemplazione unitiva.

La Contemplazione Creatrice e l'Unione Mistica (Analisi dei capitoli conclusivi di Ruffa)

Nel sistema plotiniano, il concetto di theoria (contemplazione) subisce una trasformazione rivoluzionaria. Come sottolinea Giovanni Reale, essa cessa di essere una passiva ricezione di conoscenza per diventare una forza dinamica e creatrice—definita «contemplazione ontogonica»—che opera a ogni livello della realtà, dalla sommità dell'Intelletto fino ai processi della natura.

La "contemplazione creatrice" è il motore stesso della processione. L'Intelletto crea l'Anima contemplando l'Uno; l'Anima crea il cosmo sensibile contemplando l'Intelletto. Plotino estende questo principio fino alle sue estreme conseguenze, affermando che persino la physis, la natura, crea nella misura in cui è essa stessa una forma di "contemplazione illanguidita". Ogni atto produttivo nell'universo è un riflesso, più o meno sbiadito, di un atto contemplativo. La conclusione di Plotino è lapidaria e paradossale: «la creazione ci si è rivelata come contemplazione». Se creare è contemplare, allora il fine ultimo della vita umana non può che essere un ritorno alla forma più pura di contemplazione.

L'obiettivo supremo del percorso filosofico neoplatonico è infatti l'unione mistica (ἔκστασις) con l'Uno. Questa esperienza, come descritta da Reale, trascende ogni dualità tra soggetto e oggetto. È un «rapimento» in cui l'anima «perde sé stessa» per ritrovarsi unificata con il Principio. Si tratta di uno stato che va al di là del bello e della conoscenza discorsiva, un "contatto" ineffabile con la fonte di ogni realtà. L'anima non vede l'Uno come un oggetto esterno, ma diventa una cosa sola con Esso.

I capitoli finali de «LA NULLA SCIENZA» culminano, pertanto, nella descrizione di uno stato di "coscienza non duale" o di "realizzazione del nulla". Questo "nulla" non è un vuoto nichilista, ma la pienezza dell'unione con il principio ineffabile, che è "nulla" solo perché non è "qualcosa" di determinato. In stretta analogia con l'estasi plotiniana, Ruffa descrive questo stato come il fine ultimo della conoscenza e dell'esistenza, il punto in cui il percorso di ritorno si compie in una silenziosa e ineffabile unità.

Questa analisi comparata ci ha mostrato una profonda risonanza strutturale e concettuale; è tempo ora di trarre un bilancio conclusivo.

Conclusione: L'Eredità della Henologia nel Pensiero Contemporaneo

L'analisi comparata ha messo in luce i sorprendenti parallelismi tra la struttura argomentativa de «LA NULLA SCIENZA» e i pilastri della tradizione metafisica neoplatonica. Il percorso delineato da Giorgio Ruffa—dal riconoscimento di un principio primo ineffabile e al di là dell'essere, attraverso la manifestazione gerarchica del reale, fino al ritorno catartico e unitivo dell'individuo alla sua fonte—corrisponde con notevole fedeltà alla struttura della metafisica dell'Uno (henologia) sviluppata da Plotino e perfezionata dai suoi successori. «LA NULLA SCIENZA» di Ruffa si rivela essere non un'invenzione ex nihilo, ma una profonda rielaborazione contemporanea della via apofatica.

Il significato dell'opera di Ruffa risiede nella sua capacità di riattualizzare, con un linguaggio e una sensibilità moderni, una delle più potenti e durature correnti del pensiero occidentale. Dimostra come, al di là delle differenze terminologiche e dei contesti storici, la ricerca di un fondamento ultimo che trascenda l'essere, la parola e la conoscenza discorsiva rimanga una costante nel pensiero umano. La discesa dalla pienezza dell'Uno alla frammentazione della materia e la successiva, ardua risalita dell'anima costituiscono un archetipo filosofico e spirituale di straordinaria potenza.

In definitiva, l'attualità del neoplatonismo, come suggerito dal parallelo con l'opera di Ruffa, risiede nella sua radicalità. In un'epoca spesso dominata da riduzionismi materialisti o da un pensiero frammentato, «LA NULLA SCIENZA» ci ricorda la perenne vitalità di una tradizione che non ha mai smesso di interrogarsi sui limiti del dicibile per esplorare la natura ultima della realtà. Il pensiero che osa spingersi fino al silenzio per toccare l'origine di ogni parola non ha, a quanto pare, esaurito la sua capacità di ispirare e di guidare la ricerca filosofica.

Nota bibliografia

- Ahbel-Rappe, Sara. Damascius - Problems and Solutions Concerning First Principles. Oxford University Press, 2010.

- Reale, Giovanni. Storia della filosofia greca e romana, Vol. 8: Neoplatonismo e la fine della filosofia antica. Bompiani, 2018.

- Ruffa, Giorgio, La Nulla Scienza, ISBN-13 979-8262030842, 2025.

Lettura di passi dall'opera «LA NULLA SCIENZA»

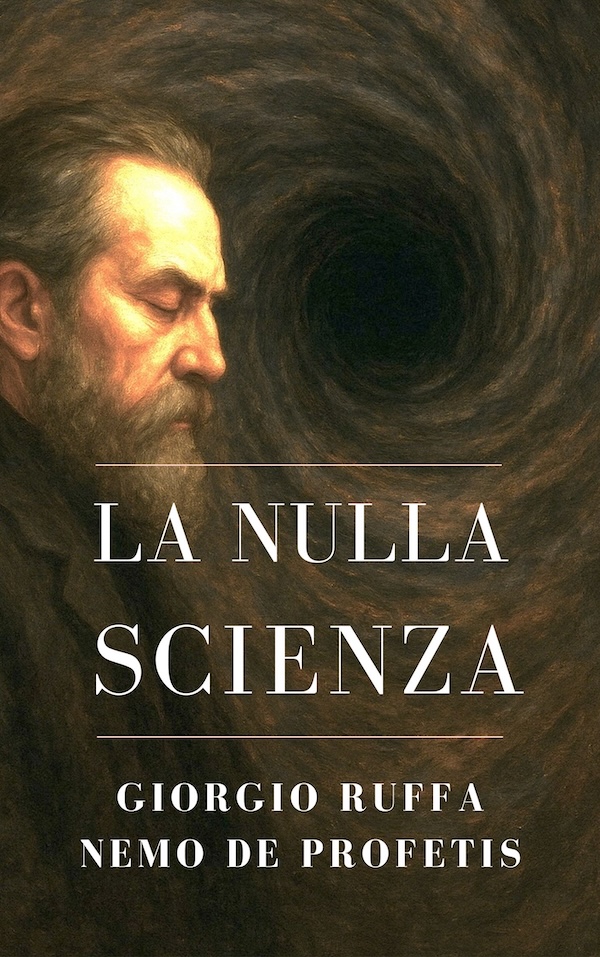

Copertina libro.

#filosofia #negativismo #ruffagiorgio

English

English

Français

Français

Deutsch

Deutsch

Italiano

Italiano

Español

Español

Contribuer

Contribuer

Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur

Tu peux soutenir les auteurs qui te tiennent à coeur